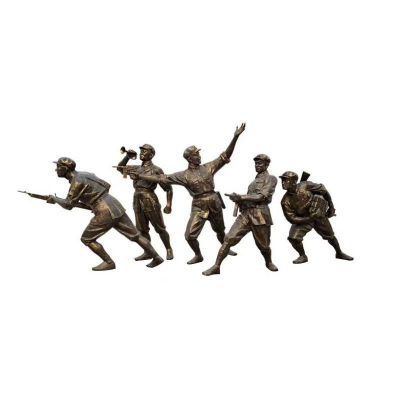

红军冲锋铜雕

"红军"一词最早见于一副对联 。1927年蒋介石发动了"4.12"反革命政变,同年11月13日,中国共产党领导的湖北黄安县(今红安县)、麻城县农民自卫军攻占了国民党占据的黄安县城,史称黄麻起义 ,旋即成立了"黄安县农民政府"。县城有名的书法家吴兰陔先生非常高兴,即挥毫写下了一副对联,贴在黄安县农民政府大门上。对联写道:"痛恨绿林兵,假称青天白日,黑暗沉沉埋赤子;光复黄安县,试看碧云紫气,苍生济济拥红军"。

此联对仗工整,巧妙地嵌入了"绿、青、白、黑、赤、黄、碧、紫、苍、红"十个表示颜色的词,感情浓烈,又十分贴切地描绘了当时的形势和人民革命的激情。尤其难得的是,对联中运用了"红军"一词。这是把中国共产党领导的军队称为"红军"的第一人。

1928年5月25日,中共中央发出《中央通告第五十一号--军事工作大纲(采用广东省委扩大会议军事问题决议案内容)》。大纲规定:"建立红军已成为的要务,不一定要等到一省或一国暴动成功,只要能建立一割据区域,便应当开始建立红军的工作。在割据区域所建立的红军,可正式定名为红军,取消以前工农革命军的名义。" "红军中政治工作,必须特别注意"。"红军应由苏维埃派政治委员监督军官,并负责进行政治工作。政治委员应即为党代表"。此后中国工农革命军第四军改称中国工农红军第四军。

在人物塑造过程中,与之对立的是社会雕塑,它也是一个重要的理念。受到外界的一些影响,也受到了哲学思想的影响,对于艺术的理解是多样性的。 所谓人物铜雕,雕塑是一种革命过程,每个人都是艺术家。人物雕塑在中国具有悠久的历史,人物铜雕塑定做价格,且并不因时代和社会及国家的更替而中断。人物雕塑借以反映社会生活、表达艺术家的审美感受、审美情感、审美理想的艺术。而不同时期的人物雕塑所展现的形象是不一样的。 铜雕人物的形象大为丰富,数量增多,出现了武士、侍从、伎乐、舞人等各种不同社会地位的形象,在反映社会生活方面前进了一步,湖北人物铜雕塑,雕塑手法逐渐摆脱程式化,形象写实、生动。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号