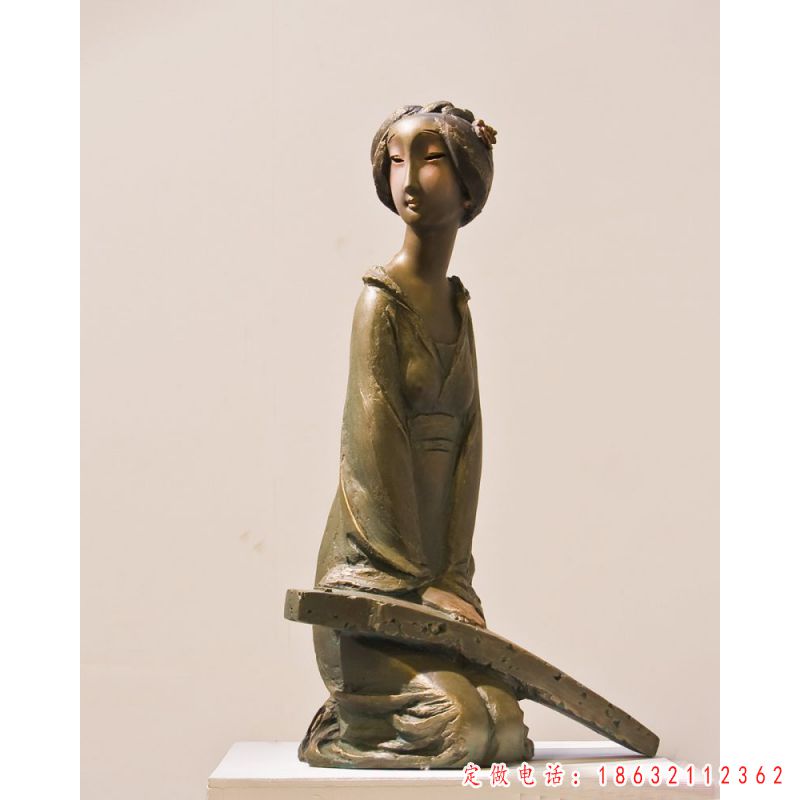

弹古筝古代人物铜雕

古筝是一件古老的汉民族 乐器,战国时期盛行于秦地,已经有2500年以上的历史了。关于古筝的起源,仍无定论。

"分瑟为筝"。唐代赵磷《因话录》中记载:"筝,秦乐也,乃琴之流。古瑟五十弦,自黄帝令素女鼓瑟,帝悲不止,破之,自后瑟至二十五弦。秦人鼓瑟,兄弟争之,又破为二。筝之名自此始。"宋代的《集韵》也支持这种观点:"秦俗薄恶,父子有争瑟者,人各其半,当时名为筝。"当然除了父子争瑟的说法而外,还有兄弟争瑟,以及姊妹争瑟的说法。日本元禄年间宫廷乐师冈昌名所著《乐道类集》中记载有:"秦有婉无义者。以一瑟传二女,二女争引破,终为二器,故号筝。"

"兵器改良"。这种观点认为,古筝原本是战国时的一种兵器,后来在上面加上琴弦,拨动时发现悦耳动听,于是发展成乐器,因此有着"筝横为乐,立地成兵"的说法。随着时间的推移,兵器也越来越轻便,体积庞大的古筝便失去了兵器的作用,仅作为乐器的形式出现。

"音响命名"。后汉刘熙《释名》筝条所说:"施弦高急,筝筝然也",古筝的"筝"便是音响效果命名的。"蒙恬造筝"。汉代应邵《风俗通》载文:"筝,谨按《礼乐记》,五弦,筑身也。今并凉二州筝形如瑟,不知谁所改作也。或曰蒙恬所造。"由此可知,汉代以前的古筝形制应为"五弦,筑身",但是当时"并(山西)凉(甘肃)二州筝形如瑟",应邵不知何人所作的改革,还记下了"蒙恬所造"的传闻,这又说明,汉代已经流传瑟形的古筝了。唐代杜佑的《通典·乐四》记载:"筝,秦声也。"傅玄《筝赋序》曰:"以为蒙恬所造。"

铜雕不仅要美观,还要有内在、内在和外在的形象,并需要一定的技术。对铜雕制作感兴趣的可以去看看铜雕的三种不同制作手法,这两点是相互的。 城市铜雕作为城市文化的组成部分,代表着该地区的城市、文化水平和能量。在一些城市,优秀的城市铜雕使每一个人在一个具有永久视觉形象的强烈文化氛围中进入环境,感受到城市的艺术气息和城市的脉搏。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号