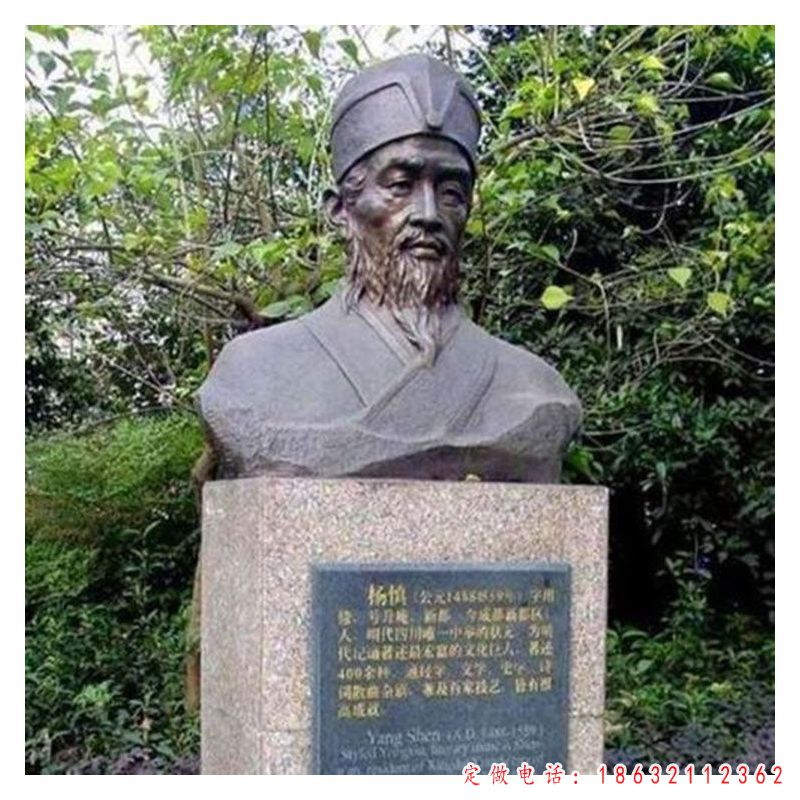

明代文学家杨慎胸像铜雕

杨慎于正德六年(1511年)状元及第,官翰林院修撰,参与编修《武宗实录》。武宗微行出居庸关,他上疏抗谏。世宗继位,复为翰林修撰,任经筵讲官。嘉靖三年(1524年),因"大礼议"受廷杖,谪戍于云南永昌卫。曾率家奴助平寻甸安铨、武定凤朝文叛乱,此后虽往返于四川、云南等地,仍终老于永昌卫。嘉靖三十八年(1559年),杨慎卒于戍所,年七十二。明穆宗时追赠光禄寺少卿,明熹宗时追谥"文宪",世称"杨文宪"。杨慎在滇南三十年,博览群书。后人论及明代记诵之博、著述之富,推杨慎为第一。他又能文、词及散曲,论古考证之作范围颇广。其诗沉酣六朝,揽采晚唐,创为渊博靡丽之词,造诣深厚,独立于当时风气之外。著作达四百余种,后人辑为《升庵集》。

杨慎对文、词、赋、散曲、杂剧、弹词,都有涉猎。他的词和散曲,写得清新绮丽。如(浪淘沙)"春梦似杨花"一首,描写细润,言辞华美流畅。散曲(驻马听)《和王舜卿舟行之咏》,写月下舟行幽景,江天一色,月光如水,并畅想驶入长空银河,意境优美,记叙细微。他的长篇弹唱叙史之作《二十一史弹词》,叙三代至元及明季历史,文笔畅达、语词流利,广为传诵。他的散文古朴高逸,笔力奔放。《汉杂事秘辛》事皆淫艳而言辞端雅,不见鄙秽。他早年的疏奏《丁丑封事》,规劝明武宗"偏听生奸,独任成乱",以"古之圣人必谋于众"相谏诫,情挚意切,时婉时激。他的《新都县八阵图记》《碧峣精舍记》等也是记叙散文的佳品。另外他还著有《宴清都洞天玄记》《太和记》《割肉遗细君》等杂剧。《谭苑醍醐》八卷亦皆考证之语,与《丹铅录》大致相出入,而亦颇有异同。引《水经注》载诸葛亮表云:"臣遣虎步监孟琰据武功水东,司马懿因渭水涨,攻琰营,臣作桥越水射之。桥成,遂驰去"。此事《三国志·诸葛亮传》不载,可补史阙。杨慎在文学上既讲求文法,主张诗文用字要有来历,又反对极端的复古主义;反对诗史说;偏爱李白,亦好杜甫,对李白的身世进行了有价值的探讨。又辨李白为蜀之彰明人,历引其《上裴长史书》与《悲清秋赋》及诸诗句,以证《唐书》称白为陇西人及唐宗室之非,如此之类,考订辨论,亦多获新解。

其中铜雕人物雕塑受人们喜爱。铜雕人物雕塑又分为铜雕传统人物雕塑和铜雕现代人物雕塑。铜雕传统人物雕塑和现代人物雕塑又分为铜雕西方人物雕塑和铜雕东方人物雕塑,总之无论是哪种铜雕人物雕塑,其起到的作用大抵都是一样的。铜雕人物雕塑不仅仅是一种装饰物,更是一种高超艺术的体现,还是人们学习的材料。

扫码快速获取报价

电话微信同号

扫码快速获取报价

电话微信同号